原文为《纽约时报》观点文章,作者安娜·马克斯,原文链接:https://www.nytimes.com/2024/01/04/opinion/taylor-swift-queer.html

2006年,泰勒·斯威夫特发行了她的第一首单曲的那一年,时年35岁的乡村歌手切莉 · 赖特(Chely Wright)用一把9毫米口径的手枪对着自己的嘴*。同性恋身份在美国主流社会仍然是禁忌,谈论她对另一个女人的爱意味着乡村音乐事业的终结。但为了隐藏自己的身份,赖特女士冒着生命危险。

(*译注:切莉 · 赖特,美国乡村歌手,于2010年公开出柜,曾经因为性取向企图自杀。)

2010年,她公开出柜,发表了一本自白回忆录《像我一样》(Like Me)。在回忆录中,她写道,乡村音乐以强制隐瞒性取向文化为特征,在这种情况下,酷儿明星如果不对自己的生活撒谎,就会被视为不值得投资。“乡村音乐,”她写道,“就像军队——不问,不说*。”

(*译注:“不问,不说”政策是美国军队曾经的规定,要求军方不主动询问士兵的性取向,同时士兵也不得公开宣称自己是同性恋者,然而一旦士兵公开承认自己是同性恋者,或被他人揭发,可能会面临军事纪律处分,甚至被开除军籍。这一政策在2011年废除,允许公开出柜的同性恋者在军队服役。)

在赖特女士拿起那支枪的文化——斯威夫特最初成为明星的文化——与今天的有着惊人的不同。回顾过去十年间美国人对LGBTQ社群接纳的巨大进步令人眼花缭乱:婚姻平等、酷儿主题主导的青少年娱乐、住房方面的反歧视法,以及就目前而言的工作场所的包容性。但近年来,不断出现明星——卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)、科尔顿·海恩斯(Colton Haynes)、埃利奥特·佩奇(Elliot Page)、克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)、雷文-西蒙内(Raven-Symoné)和山姆·史密斯(Sam Smith)——都透露,ta们被鼓励压抑自己的酷儿身份,以便娱乐项目营销或保持市场价值。

出柜后,赖特女士在GLAAD媒体奖上表演 乡村音乐的文化并没有变化大到恐同症已经消失了。就在刚刚过去的这个夏天,亚当·麦克(Adam Mac),一个公开出柜的同性恋乡村艺术家,因为他的性取向而被羞辱,无法在家乡的音乐节上演出。今年9月,歌手玛伦 · 莫里斯(Maren Morris)退出了乡村音乐,她说,她这样做的部分原因是该行业挥之不去的反酷儿问题。如果乡村音乐还没有发生足够的变化,那么更大的娱乐产业——进一步说,我们整体的社会文化——发生了什么变化呢?

我时不时地回顾一段十多年前由一只颤抖的手拍摄的视频,视频中,赖特女士在一家博德斯书店回答有关她出柜的问题。她把未出柜的明星生涯比作一台搅拌机,一台“疯狂的”“不人道的”异性恋规范机器,在这台机器里,酷儿艺术家被撕成碎片。

“这种情况会一直持续下去,”赖特女士说,“直到有人站出来说‘我是同性恋’。一个大人物。”她继续说:“我们需要我们的英雄们。”

如果那个英雄的名字是泰勒·艾莉森·斯威夫特呢?

16岁的斯威夫特女士唱着国歌 在泰勒 · 斯威夫特(Taylor Swift)的世界里 ,一个新“时代”的开始意味着新艺术的发行(一张专辑以及附带的音乐视频、宣传品和叙事) ,以及伴随其宣传、发行和纪念而来的对美学的大规模重塑以及在推广、发布和纪念过程中全面重塑的美学。近年来,斯威夫特女士主导了流行文化,以至于这些转变常常在过程中改变了美国文化。

2019年,她准备发行一张新专辑《 Lover 》 ,这是她离开位于纳什维尔的大机器唱片公司后的第一张专辑,她说那公司限制了她的创作自由。被称为“Lover时代”的美学以彩虹、蝴蝶和蓝色、紫色、粉红色的柔和色调为特征,这些颜色巧妙地唤起了双性恋骄傲旗帜的印象。

在4月26日,也就是女同性恋现身日,斯威夫特女士发布了这张专辑的主打单曲《ME!》,在其中她歌颂自爱和自我接纳。她与人合作导演了一部坎普风格的音乐视频,后来她形容这部录影带描绘了“构成了我的一切”。视频中,斯威夫特女士在一场骄傲大游行中跳舞,身上流淌下彩虹颜料,并婉拒了一个男人的求婚,而选择了……一只浦西猫。

六月底,LGBTQ 社区将庆祝石墙暴动50周年。6月14日,斯威夫特女士发布了她试图创作的一首骄傲之歌的音乐视频《You Need to Calm Down》。在这首歌中,她与一群跨越多代的酷儿名人——《粉雄救兵》(Queer Eye)的主持人们,艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)、比利·波特(Billy Porter)、海莉·喜代子(Hayley Kiyoko)等等——通过公开生活来抵制同性恋恐惧。斯威夫特女士唱道,对酷儿能见度的愤怒是浪费时间和精力: “你为什么生气,当你可以成为GLAAD*呢?”

(*译注:GLAAD,和glad同音,GLAAD(Gay & Lesbian Alliance Against Defamation)是一个成立于1985年的非营利组织,总部位于纽约,致力于通过教育、宣传和媒体监测,推动同性恋、双性恋、跨性别和艾滋病患者在媒体中的平等和公正对待。该组织与媒体产业合作,提供培训和资源,以促使更多平等和包容的呈现,并通过年度报告追踪媒体对LGBTQ+议题的反映。)

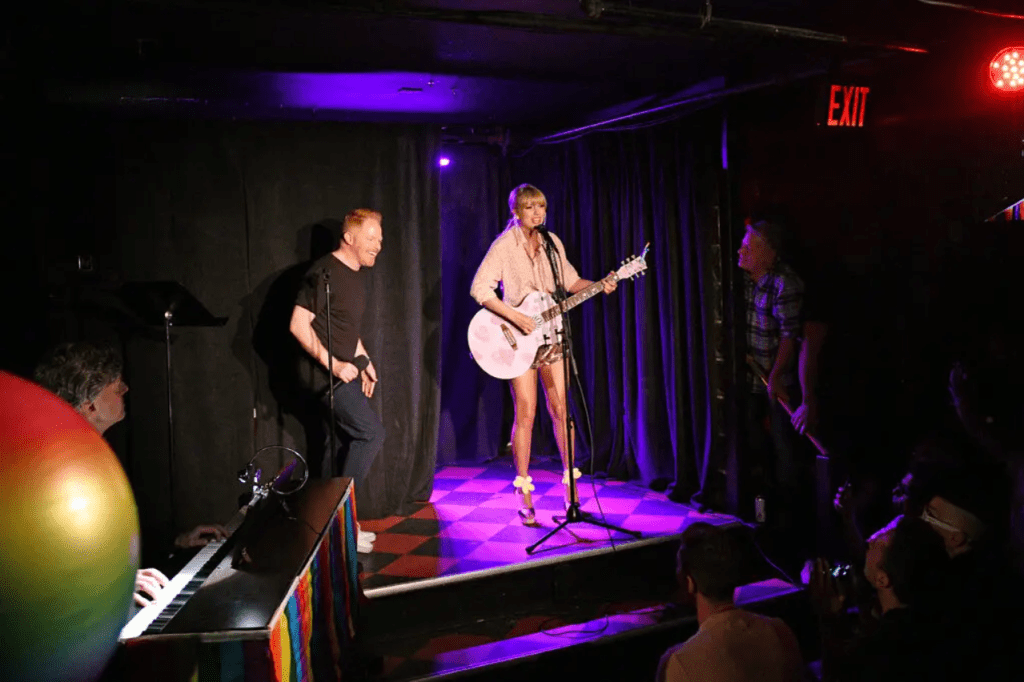

2019年,斯威夫特女士在石墙酒馆表演。

在游行的星期天,这些幻想破灭了。她宣布,她宣布音乐经纪人斯科特·布劳恩已经购买了她的母带,即她利润颇丰的作品的原始录音,而她将其描述为一个“不断、操控的”恶霸。

斯威夫特女士的《Lover》是她以几乎不受限制的创作自由创作的第一张唱片。由于没了旧厂牌的限制,她特意选择在她的自白性、自我表达的艺术中展示对LGBTQ社群的积极主义和美学。即使在母带被售出之前,她似乎正在步入一个新的身份——不仅是一种审美——与她过去的六张专辑所关联的身份有所不同。

当回顾专辑发行前几个月的艺术品时,任何熟悉斯威夫特女士的读者都有个选择。我们可以把这张专辑的美学和行动主义视为表演性的同盟关系展示,因为它们在当时被广泛认为是。或者我们可以提出一个问题,我们完全知道我们可能永远不会知道答案:如果“Lover时代”只是斯威夫特女士试图把她的工作和她自己浇上彩虹,就像许多同性恋婴儿出柜时感到不得不做的那样,又会怎么样?

我们无法得知如果斯威夫特女士的母带没有被卖掉会发生什么。我们只知道接下来发生了什么。今年8月初,斯威夫特发布了一张彩虹色调的照片,上面是一系列友谊手镯,其中一个手镯上印着“骄傲”字样,上面的珠子是双性恋骄傲旗的颜色。酷儿群体通常会认出,以这种方式使用这个词通常意味着某人为自己的身份感到自豪。但公众普遍并未将此视为斯威夫特女士的出柜。

接着,《时尚》(Vogue)杂志发布了一篇于6月初对斯威夫特进行的采访。当谈到她发行《You Need to Calm Down》的动机时,斯威夫特女士说,“基本上所有不是顺性别直男的权利都被剥夺了。”她继续说:“直到最近我才意识到我可以为一个我不属于的社区发声。”这份声明表明,斯威夫特在6月初并不认为自己是 LGBTQ 群体的一员;它没有说明这是因为她是一个顺性别异性恋的盟友,还是因为她被困在阴影中、孤独地隐藏在衣橱的角落。

8月22日,斯威夫特女士公开承诺重新录制并重新发行她的前六张专辑,尽管当时未知将如何重制。第二天,她终于发行了《Lover》 ,引发的问题比它回答的问题还多。为什么她必须保守秘密只是为了保护她的缪斯,正如她所有的粉丝在《Cruel Summer》中依然高唱的那样?在她的自我怀疑历程《The Archer》中,如果不是因为她的身份的话,那么“我差点对你说的一百个被废弃的演讲”又是关于什么的呢?而专辑结束时,《Daylight》这首歌的最后几句,这是一首关于走出20年黑暗并选择“放手”的歌,究竟可能象征着什么呢?

I want to be defined by the things that I love,

Not the things I hate,

Not the things that I’m afraid of, I’m afraid of,

Not the things that haunt me in the middle of the night,

I just think that,

You are what you love.

当我第一次通过酷儿视角观看《Lover》时,我感到兴奋,几乎疯了。我一直在想我在她的作品中所感知到的是不是真的存在,还是仅仅是由真诚的投射产生的一种幻象。

长久以来,我对斯威夫特女士的明星形象的看法,就像她绝大多数粉丝的看法一样,一直受困于十五年前开始的那个时期的持续假设。那时,一个用夸张的南方口音,有着秀兰邓波般的波浪卷发,眼睛闪亮的女孩成名了。那时,她呈现出一个年轻女星所能期望的一切:迷人但处女般纯洁,聪明但天真,不够有天赋以致令人敬畏,也不够有威望以致令人感到威胁,爱倾诉,渴望讨好。她的歌曲真挚地描绘了一个在传统文化中成长的女孩的幻想:高中暗恋和乡间驱车,王子般的男孩和婚戒,接吻便是高潮的纯洁的爱的宣言——最好是在倾盆大雨中。

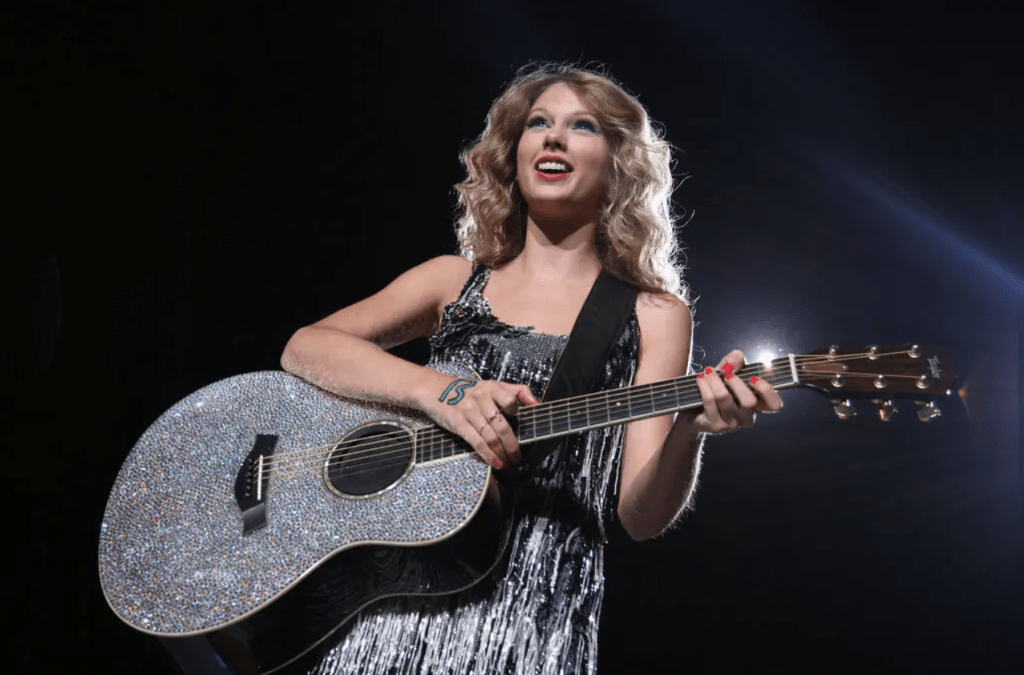

19岁的斯威夫特女士在麦迪逊广场花园表演。

然而,在每一个形象中,公众普遍将那些歌曲——尤其是她没有直接说明灵感的歌曲——视为关于她最近的异性恋爱情的篇章,无论这个想法是否有证据支持。她的大部分粉丝依然喜欢争论关于那位据说是她最新专辑灵感来源的绅士求爱者可能发生了什么。关于斯威夫特与最新发行的梦幻般的伦敦男孩或着留着大胡子的美国先生的激烈讨论,助长了小报媒体(令人尴尬的是,也助长了大部分传统媒体)的热情,这些媒体通过无情地、不容置疑地记录斯威夫特的爱情生活,来鼓励粉丝互动。

即便在2023年,公众对34岁的斯威夫特女士的恋爱纠葛的讨论仍然假定有一个合适的男人将“终于”意味着她不再保持单身和无孩的状态。无论你对斯威夫特女士与某位足球明星的课外活动有何看法(是跨越时空的浪漫?战略性的品牌合作?娱乐性的表演艺术?)公众对这种关系的痴迷,即使不是因为利润丰厚,也是因为对所有相关方来说是吸引眼球的,同时强化了美国长期以来喜欢讲述的斯威夫特女士的故事,进一步说,也是美国的故事。

由于斯威夫特没有无可否认地颠覆我们文化的传统期望,她成功地在一个日益分裂的文化环境中同时捕捉到了两种主导文化ーー传统文化和世界性文化。为了保持她在流行文化中的主导地位,斯威夫特女士必须继续讲述一个这两个观众群体期望消费的故事;她要么与男人坠入爱河,要么寻求报复。因此,她的自白性歌曲陷入了一种被假定为静止不变的境地;即使它们的意义变得更深刻,它们的讲述技巧变得更加复杂,她的观众对它们的理解的相当一部分仍然固守着相同的陈旧叙事。

但是,如果说对斯威夫特女士艺术的诠释经常停滞不前,那么数以百万计喜欢在她为ta们构建的玩偶屋中玩耍的人们也同样如此。她在流行文化中的主导地位和她事业的成功赋予了她罕见的影响力,不仅能够影响她所在的行业,还能够影响美国相当一部分人的世界观。如果我们给斯威夫特女士创造空间,让她将那座玩偶屋化为灰烬,她所在的行业、我们的文化以及我们自己可能会发生怎样的变化呢?

任何人只要考虑到 斯威夫特女士的全部 艺术才能ーー她精心策划的名人效应与她袒露灵魂的艺术相融合——都可以在支撑她名人形象的故事和她的歌曲所捕捉的故事之间找到差异。其他的出现与“掉落的发夹*”一起出现,或者说是在某人可以通过隐晦的方式向那些知情的人发出暗示酷儿身份的信号,同时让其他人保持在无知的舒适状态。斯威夫特女士在《Lover》之前就已经掉落过发夹,并且在之后一直如此。

(*译注:dropped hairpins/hairpins dropping,掉落的发夹是一个酷儿术语,指在酷儿文化中传达暗示性别认同或性倾向的行为,尤其是在一些社交场合或表演中,表示某人对其酷儿身份的自我表达,而且通常是以一种非常隐秘的方式进行,只有那些了解这种暗示的人才能理解其含义。)

有时候,斯威夫特通过明确的服装选择表达,比如为双性恋骄傲旗帜的颜色的头发,或者反复出现彩虹主题的裙子。她经常把自己描绘成被困在玻璃柜子里,或者,好吧,被困在普通柜子里。比如在《Reputation》巡演期间向女同性恋艺术家洛伊·富勒(Loie Fuller)致敬,或者在时代巡演的视频中提到美国最早的女同性恋刊物之一《阶梯》(The Ladder)。

在时代巡演期间,斯威夫特女士将过去的自己(包括《Lover》时代的自己)困在玻璃柜子里。 掉落的发夹也出现在斯威夫特女士的歌曲创作中。有时候,对灵感的描述——歌曲的主题,或者她为谁而唱ーー似乎只有是女人的时候才符合,就像《It’s Nice to Have a Friend》《Maroon》或《Hits Different》中的描述一样。有时候她暗示了一个女性灵感来源,就像她在《The Very First Night》中唱的那样,“didn’t read the note on the Polaroid picture / they don’t know how much I miss you”(“她”会是押韵的那个词,而不是那个讨厌的小小的“你”)。她的歌词创作还明显提到了那些历史记录错误地将诗人的灵感描绘成男性的诗人——其中以艾米莉·狄金森为首——仿佛在暗示她的艺术将遭遇同样的命运。令人惊讶的是,她甚至在两张不同的专辑中不止一次地明确提到了 “发夹掉落”。

单独来看,一个掉落的发夹可能是无意义的或偶然的,但是综合考虑,它们就像是在一场演出结束后解开芭蕾舞演员鬓发的过程。那些掉落的发夹早在酷儿身份不可否认地在美国主流市场具有市场价值之前就开始出现在斯威夫特的艺术作品中。它们向酷儿人群暗示她是我们中的一员。它们还表面,即使是现在,她的艺术作品可能也远比她的明星形象所允许表达的复杂得多。

至少从她的《Lover》时代开始,斯威夫特就明确鼓励她的粉丝解读她在音乐视频、社交媒体帖子以及对传统媒体的采访中留下的加密信息(她称之为“彩蛋”),但大多数粉丝基本上忽视或不重视那些可能暗示酷儿身份的发夹掉落。对ta们来说,承认斯威夫特女士可能是酷儿的可能性将不可逆转地改变ta们与她的明星形象联系的方式,而这才是ta们真正消费的产品。

斯威夫特女士所体现的传统叙事有如此多的公众热情,是因为美国文化尊崇男性权力。女同性恋女权主义诗人阿德里安娜·里奇(Adrienne Rich)在她广泛流传的文章《强制异性恋与女同性恋的存在》(Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence)中,男性权力如何限制、阻碍或贬低女性创造力的方式。对斯威夫特女士的作品进行讨论时涌现出的所有性别歧视色彩(甚至通常是由粉丝提出的)都源自强制异性恋,或者说父权制度从这样一种假设中获得权力,即女性自然而然地渴望男性。她必须写她肯定爱着的的男人,不然就是不值得投资;她必须结婚生子,或者自己还是个孩子;她必须看起来,用她的话说,像一个“性感宝贝”(sexy baby),或者是不受欢迎的“山上的怪物”(a monster on the hill)。

在一个崇尚男性权威的社会里,一个爱女人的女人无疑是一个怪物。她无法履行传统文化想象的任何职能——妻子、母亲、女仆、情妇、妓女——所以她在历史记录中没有地位。她作品中女同可能性被忽视,被审查,或者被时间遗忘。如果斯威夫特女士的作品中真的隐含着酷儿意义,那么就不难理解为什么它像她之前的许多其他艺术家一样,经常在公众的想象中被隐藏起来。

虽然斯威夫特女士的歌曲大部分是从她自己的角度写的,但并不总是能符合我们文化期望中的女性形象,她的明星形象却可以。作曲家斯威夫特和明星斯威夫特之间的这种分离,使她能够挑战她发现自己处于的那个金色鸟笼。她可以在自己的自白歌曲中写出女性的复杂性,但如果她选择不公开遵循主流文化的幻想,她将始终无法被明确归类,因此,不值得商业推广。

她的明星光芒,尽管如今是如此璀璨,却肯定会因此黯然失色。

不管斯威夫特女士是否意识到 这一点,她都向酷儿群体发出了信号——用我们彼此交流时使用的语言——表明她对酷儿身份有某种共鸣。有些酷儿会说,通过这种信号,她已经出柜了,至少对我们来说是这样。但是,但在一个其他公众能够理解的语境中出柜呢?

任何人出柜和名人出柜之间的区别就像小木槌和大锤之间的区别。名人选择保持缄默是可以理解的;因为出柜,ta们可能会招致死亡威胁,固执的小报会跟踪ta们的恋人而不是ta们而不是ta们的虚假异性关系*,对过去生活的挖掘,大量的公众批评以及职业生涯的崩溃。在一种强制异性恋的文化中,停止撒谎——无论是通过遗漏还是其他方式——就是冒一切风险。

(*译注,“beards”通常指的是一种掩饰性关系,即一个酷儿与异性结成假装的情侣关系,以掩盖其真正的性倾向。)

美国文化仍然认为明星是顺性别异性恋,直到ta们出柜。因此,当我们的文化设想一位名人出柜时,它期待着一个类似艾伦(Ellen DeGeneres)那样的宣告,将过去的生活淹没在凤凰火焰中,并以新的形象让明星重生。在一个理想的文化中,戴上一个写着“骄傲”的手镯,在舞台上挥舞一面骄傲的旗帜,在专辑封面上画一道彩虹,或者在 Instagram 上暗示性地回答粉丝的问题,就足够了。但我们当前的现实期望的是一个超新星般的事件。

正因为这种期望,明星们最终被困在了玻璃墙后,而小报媒体对社会的微妙控制更是强化了这一点。这些媒体塑造了公众对他人身份的期望,即使这些身份与现实相去甚远。掌握这种媒体环境的明星(包括斯威夫特女士在内)可以提升自己的业务,但在这样做的过程中,ta们强化了一种异性恋文化,这种文化着迷于怀孕、女性身体以及她们与男性的关系。

这种环境与美国的 LGBTQ平权运动格格不入,后者仍有很多战斗要打,其中最紧迫的战斗是保护跨性别群体的权利和消除荒谬的文化战争。但最近,我听到许多与我同时代的年轻酷儿——偶尔还有明星——在思考,这场运动是否已经取得了足够的成就,能够放弃那种经常混乱、经常令人不适的反复出柜的过程。

这个问题说明了酷儿群体经常面对的一个严肃的难题:我们是要生活在这个世界里,还是在我们应该追求的世界里?

生活在我们追求的世界意味着无视出柜的传统,只是……简单地存在。这对于那些需要时能够被认为是顺性别异性别者的人来说更容易,对于那些非常富有的人或者是白人,或者那些生活在更包容城市里的人来说更容易,以至于隐藏身份的负担落到了其他人身上。这是一种没有阻力的酷儿生活;以一种异性恋群体能够理解的方式出柜不再是被接受、自我实现和平等的先决条件。

这种渴望是巨大的,但在我们当前的文化中,只有少数特权阶层才能实现。如果这种对向往的不平等变得可接受,那么不能隐藏身份的人将不得不面对社会最残酷的势力,而没有一个积极发声、积极行动的社区的支持。因此,每一个酷儿如果对我们必须出柜的观念有异议都应该问一个简单的问题——我们欠彼此什么?

如果出柜主要是为了自我实现,为了形成自己的身份认同,那么我们对彼此没有任何义务。这种姿态表明,出柜的行为隐含地将异性恋和顺性别身份作为默认,而这并不值得出柜所带来的回报。

但如果出柜被认为是一种激进的抵抗行为,旨在改变我们社会对人们的想象方式,那么不可忽视的可见性对于为那些没有权力的人腾出空间至关重要。在这种姿态下,那些可以 生活在我们追求的世界中的酷儿对那些无法 做到的人负有责任,为ta们创造一个真实的世界,在这个世界中,我们对爱和性别的广泛看法不仅仅是被容忍而是被庆祝。我们别无选择,只能积极、有声地与我们所处的世界对抗,直到没有人被困在其中。

因此,至少在接下来的一小段时间里,我们需要我们的英雄。

但如果酷儿群体花费我们所有的时间去寻找一个指路明灯,我们可能会忽略一个更为紧迫的问题,如果得到回答,可能会让我们所有人更接近向往之地。下次英雄出现时,我们准备好迎接他们了吗?

不需要是个天才 或者激进分子就能看出斯威夫特女士的作品中隐含的酷儿含义。但是,在这位明星给自己贴上标签之前,如何讨论这个问题就是另一回事了。目前,那些这样做的人必须在我们的认知中注入充满保留和怀疑的言辞,或者假装我们看不见它(这是个谎言!)——以团结的名义默许惯例的约束。

酷儿人群对撒谎很熟悉,我们从小就教自己撒谎,以此来隐藏自己的身份,不让别人知道,也不让自己知道。这不是没有原因的。为了保持柜中的安全(有时是舒适),我们对别人撒谎,最重要的是,我们允许别人相信关于我们的谎言,我们允许他人相信关于我们的谎言,将我们视为与真实身份不同的东西。对于作为女性的我们来说,撒谎是再熟悉不过的了。为了减少生活中的摩擦,我们中的许多人仍然在名誉或安全的名义下将生活缩小到最简化的版本,使我们的生活变得不完整,我们的思想受到限制,我们的身份未被探索。

通过维持对我们独一无二的知识和经验说谎的文化,我们承诺保持沉默。这个誓言可能会保护某人的安全,但是当它被应用到文化作品时,它阻碍了我们接受那些有潜力改变或打破我们的惯例的艺术作品的能力。随着酷儿身份群体变得更加常见,我们有必要质疑,制约我们的最后一大禁忌之一的目的是否值得它的代价。

在每个案例上,最好的团结形式都还是沉默吗?

我知道,在正式公布自己的身份之前讨论一个明星酷儿身份的可能性,对于一些人来说,感觉太过淫秽太过八卦,不值得讨论。ta们可能会指出围绕“酷儿营销”(我也参与其中)的恶毒言论;指出小报媒体与恶意出柜ta人所造成的伤害;最关键的是,ta们可能会提到酷儿明星为了一次又一次地出柜而做出的真实物质牺牲,以此为保持沉默的理由。

我对这些保留意见有很多共鸣。但是主宰我们集体想象力的故事塑造了我们的文化,允许艺术家和ta们观众说什么,做什么。每当一个艺术家发出酷儿信号,而这个信号却被置若罔闻时,这个信号就会消失。认识到酷儿的可能性——同时意识到可能性和确定性之间的区别——使这个信号保持活力。

因此,无论你对斯威夫特女士的性取向或性别认同(可能只有她自己知道)或她的缪斯的确切身份(最好留下一个谜)作何感想,选择承认她作品中的萨福可能性,都有可能让那些往往受到历史、社会期待和资本束缚的观众摆脱我们文化的负担。

首先,考虑一下斯威夫特女士在她的 2017 年专辑《Reputation》的歌词内页中写的内容:“当这张专辑发布时,八卦博客将仔细搜索歌词,试图将每首歌归因于它们认为的男性,仿佛音乐的灵感就像亲子鉴定一样简单基础。”

选择仔细阅读也可以训练大脑抵制强制异性恋期望的未婚女性形象。即使只有她的听众指着彩虹,将斯威夫特女士的作品理解为酷儿的观点仍然是有价值的,因为它颠覆了酷儿身份阻碍流行巨星成功的假设,为一位出柜的艺术家走上斯威夫特女士取得成功的道路铺平了道路。

毕竟,等到50年,60年或者70年后斯威夫特女士向传记作家低声讲述自己的人生故事时再谈论这些真的会更好吗?还是等待一个世纪甚至更长时间后,当斯威夫特女士的侄孙女把她的日记捐赠给某个学术图书馆,供学者们研究时?为了确保只有当斯威夫特女士化为尘土,她的歌曲的碎片随着记忆中的夏日微风飘走时,我们才会听到她的自白?

我不这么认为。因此,我必须尽可能大声地说,“我能看见你(I can see you),”即使我这么做很傻。

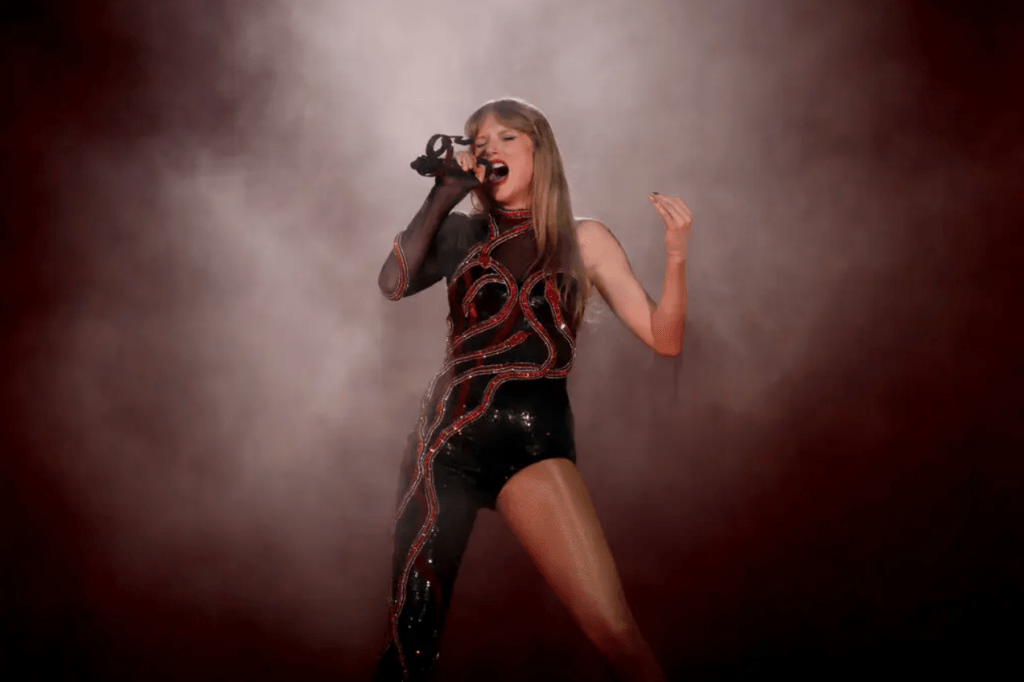

我记得第一次 意识到泰勒·艾莉森·斯威夫特从明星陷阱中挣脱出来的时刻。我没有在倾盆大雨中坐在拥挤的体育场里,也没有抱着一袋爆米花蜷缩在电影院里。我当时在观看一名粉丝用手机拍摄的嘈杂模糊的时代巡演直播。

那是在深夜,她开始演奏惊喜歌曲的原声版,穿着一件黄色的连衣裙。她开始演唱《Hits Different》,这是一首新歌,充满了双关语、双重意味和文字游戏,戏弄了她纵容的那些闪耀的身份。

她匆忙地演奏,好像停下来,哪怕只是一秒钟,都会让她失去勇气。在桥段部分她有一些失误,她停顿了一下,然后重新开始;作为桥段女王,她不会在这个晚上搞砸。

就是这样,在这首歌桥段的尽头:“Bet I could still melt your world; argumentative, antithetical dream girl。”一段无可否认的对女人的表白。这些歌词一说出口,她就发出一声欢呼,带着难以抑制的笑容在舞台上踱步。

有那么一瞬间,斯威夫特女士摆脱了她作为一个青少年为自己创造的困境(out of the woods),漂浮在树林上空。未来近在咫尺;她将很快夺回她的余下的文字、她的名誉、她的名字。也许世界会看到她,也许不会。

不知如何,这就是一切。